Un fantasma recorre Europa… pero no es el comunismo, sino el temor infundado a que la energía solar pueda causar inseguridad alimentaria por el uso del suelo. Este mito, repetido hasta el cansancio, sostiene que la energía fotovoltaica podría desplazar los cultivos agrícolas, afectando esta actividad y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.

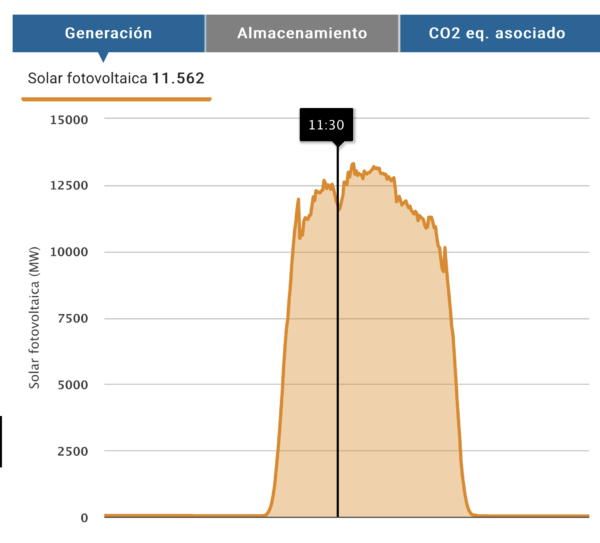

Pero esta afirmación choca frontalmente con los datos: Según el informe “Extensión de los parques fotovoltaicos en España” del Ministerio de Agricultura (MAPA), las instalaciones solares ocupan actualmente 50.000 hectáreas, apenas el 0,2% de la Superficie Agraria Útil (SAU).

Estos datos, cruzados con el Registro de Instalaciones del MITECO y la Encuesta ESYRCE, revelan que la fotovoltaica es un actor marginal en el uso del suelo. Los avances tecnológicos han optimizado su huella: mientras estimaciones conservadoras calculan 2 ha/MW, la realidad actual ronda 1.3–1.5 ha/MW.

Incluso en el escenario más extenso—con 57 GW nuevos para 2030 (PNIEC) ocupando 114.000 ha—, solo se usaría el 0,49% de la SAU, dejando intacto el 99,5% de las tierras agrícolas. Una mínima superficie que, según el MITECO, generaría energía para 25 millones de hogares y evitaría 45 millones de toneladas de CO₂ anuales, demostrando que compatibilizar seguridad alimentaria y transición energética no solo es posible, sino imperativo.

Sin embargo, este no es el único tema relacionado con la pérdida del uso del terreno agrícola. El debate entorno al aprovechamiento del suelo en los proyectos agrovoltaicos también está tomando impulso y por ello es necesario hacer una reflexión sobre cuales son los elementos que determinan la perdida del uso agrícola del suelo y como eso puede repercutir en la producción agricola.

En primer lugar, en España se está debatiendo el establecimiento de límites en cuanto a qué porcentaje de ocupación del terreno debe representar la FV y cuanto debe quedar libre para la agricultura para ser considerado como un proyecto agrovoltaico. Varios de nuestro países vecinos, que ya cuentan con regulaciones específicas relativas a la agrovoltaica, han utilizado un límite de ocupación fotovoltaica máxima del 40% sobre la superficie total del terreno. Este criterio se ha utilizado en países como Francia o Alemania. Sin embargo, estos porcentajes se han establecido siguiendo los resultados de estudios específicos correspondientes con su situación geográfica, lo que los hace difícilmente extrapolables al ámbito español.

Otro debate gira entorno al impacto sobre la producción agrícola de los sistemas agrovoltaicos. Es evidente que la instalación de estructuras y paneles solares sobre los cultivos tiene un impacto (positivo o negativo) sobre variables agroclimáticas como la radiación solar, temperatura ambiente, evapotranspiración, o el uso del agua. Estas variables afectan de forma diferente a los cultivos en función de la especie, las latitudes y condiciones climatológicas. Por ende, es un error establecer criterios únicos o generales en relación a cuanto debería producir una instalación agrovoltaica en comparación a una producción agrícola tradicional.

En este sentido, las características del sombreado no son las únicas variables a tener en cuenta para realizar una comparativa entre la productividad agrovoltaica y la agricultura. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) a la que están sometidas las instalaciones agrovoltaicas, suelen imponer restricciones como la prohibición del uso de fitosanitarios, limitaciones en los trabajos del suelo o calendarios específicos para la gestión de la vegetación. Estas limitaciones, impuestas por las DIA no hacen posible comparar ambas productividades, ya que la producción agrícola (en una instalación agrovoltaica) no parte de condiciones similares ni competitivas, y por tanto el agricultor, en una planta agrovoltaica, correría con desventaja en términos de producción si se compara con la agricultura tradicional.

Realizar una comparativa únicamente relacionada con la producción no solo produciría un agravio para la agrovoltaica, sino que dejaría afuera la consideración de los beneficios específicos del sistema agrovoltaico, como la mejora del ciclo hídrico, la reducción del estrés térmico de los cultivos y el fomento de la biodiversidad. Las superficies sombreadas bajo los paneles fotovoltaicos, gestionadas según los criterios exigidos en las DIA, deben ser reconocidas como zonas de interés ecológico o eco-esquemas por su contribución a la sostenibilidad ambiental y resiliencia agrícola. Estas áreas promueven la regeneración del suelo al reducir la erosión y mantener mayor humedad, mientras que el microclima generado favorece la implantación de especies adaptadas a condiciones de menor radiación y mayor humedad relativa, permitiendo el desarrollo de cultivos ecológicos, creación de hábitats o plantación de especies auxiliares. Desde la perspectiva de biodiversidad, la sombra parcial de los paneles propicia cubiertas vegetales que mejoran la fijación de CO2 y atraen polinizadores y especies beneficiosas para los ecosistemas agrícolas.

Esta visión está alineada con los criterios adoptados en otros países europeos, donde dichas superficies son elegibles para financiación PAC como ecoesquemas al considerarse prácticas agrícolas sostenibles, y quedan excluidas del cálculo de pérdida de Superficie Agraria Útil (SAU). Asimismo, la propia DIA enmarca los condicionantes de funcionamiento de las instalaciones, lo que facilita sustancialmente la monitorización y comprobación del cumplimiento de indicadores de mejora establecidos en los eco-esquemas.

En tercer lugar, estamos viendo como nuestros países vecinos están estableciendo exigencias en relación a la pérdida de superficie cultivable debido a los elementos estructurales de la instalación. En varios países de Europa, la perdida de superficie de cultivo se ha establecido en un 10% de la superficie total. Sin embargo, el debate de fondo resulta de si este cálculo se refiere exclusivamente a los apoyos, o si incluye toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema (como la infraestructura eléctrica, viales de acceso, etc.).

Como se ha desarrollado anteriormente, la tecnología agrovoltaica precisamente utiliza el espacio debajo de las estructuras y paneles para mejorar las condiciones de los cultivos en relación a la irradiación solar, a la reducción de la evapotranspiración y del riego. Por eso, es fundamental considerar que los elementos de perdida de terreno son aquellos que impiden la actividad agropecuaria, es decir la ocupación de los apoyos y no la superficie debajo de las estructuras ni de los paneles. En este extremo, también es importante entender cual es la consideración en relación a otros elementos tales como infraestructuras eléctricas o viales de acceso.

Limitar la consideración de las superficies debajo de los paneles como «terreno perdido» no solo contradice los principios de la agrovoltaica, sino que también va en contra de las estrategias europeas de fomento de una agricultura regenerativa y climáticamente inteligente. Reconocer estas zonas como aptas para eco-esquemas permitiría a los agricultores acceder a incentivos por prácticas sostenibles, alineándose con los objetivos de la PAC en materia de eficiencia en el uso del suelo y reducción del impacto ambiental.

Lejos de ser una amenaza, la agrovoltaica emerge como solución dual: los datos muestran que puede compatibilizar seguridad energética y alimentaria, mientras los ejemplos europeos señalan el camino para políticas públicas basadas en evidencia, no en fantasmas.

____________

➡️ El potencial de la agrovoltaica en Andalucía se analiza en Sevilla: El próximo 10 de abril, el Salón de Actos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía será la sede de la Jornada “Agrovoltaica en Andalucía: innovación para un futuro sostenible”, un encuentro promovido por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y que contará con la participación de las principales asociaciones agrarias, universidades andaluzas, empresas innovadoras en este ámbito y una alta representación de la Junta de Andalucía y el IDAE. Consulta la agenda y reserva tu plaza

Foto: cedida

The views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.

Al enviar este formulario, usted acepta que pv magazine utilice sus datos con el fin de publicar su comentario.

Sus datos personales solo se divulgarán o transmitirán a terceros para evitar el filtrado de spam o si es necesario para el mantenimiento técnico del sitio web. Cualquier otra transferencia a terceros no tendrá lugar a menos que esté justificada sobre la base de las regulaciones de protección de datos aplicables o si pv magazine está legalmente obligado a hacerlo.

Puede revocar este consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro, en cuyo caso sus datos personales se eliminarán inmediatamente. De lo contrario, sus datos serán eliminados cuando pv magazine haya procesado su solicitud o si se ha cumplido el propósito del almacenamiento de datos.

Puede encontrar más información sobre privacidad de datos en nuestra Política de protección de datos.